| Les

manifestations apparemment sauvagement réprimées par le pouvoir vénézuélien, la

démission du président Chavez sous la pression de l'armée, puis la constitution d'un

nouveau gouvernement civil auraient pu apparaître comme une succession chaotique

d'événements tragiques. Pourtant, la fuite précipitée du nouveau pouvoir devant un

soulèvement populaire a permis de mettre en lumière les dessous d'une opération en

réalité planifiée par Washington. Une occasion rare d'analyser les méthodes

d'ingérence du réseau « stay-behind ». Jorge Castañeda, ancien ministre

des Affaires étrangères du Mexique, et Miguel Angel Moratinos, actuel ministre des

affaires étrangères d'Espagne, ont révélé que l'Espagne, la Colombie et le Salvador

étaient impliqués aux côtés des États-Unis dans le coup d'État avorté qui renversa

le président élu du Venezuela, Hugo Chavez, en avril 2002. Ce sont le Mexique et la

France qui ont fait obstacle à la reconnaissance internationale des golpistes. Ces

confirmations officielles ont fait l'effet d'une bombe en Espagne et dans toute

l'Amérique latine.

Le général vénézuélien Melvin Lopez, actuellement

secrétaire du Conseil de Défense du Venezuela, a dénoncé le fait que la tentative

putschiste d'avril 2002 contre le président Hugo Chavez avait été planifiée en

Espagne, dans le cadre d'un plan d'entraînement faisant partie du Second cours de

l'état-major de l'Armée de l'air espagnole, sous le gouvernement de José-Maria Aznar,

en décembre 2001. L'exercice consistait à établir des plans concrets pour assurer le

contrôle de « Zone Noire » (nom de code désignant le Venezuela) à partir

des bases militaires nord-américaines situées à « Blanc » (la Colombie),

« Marron » (le Panama) et « Bleu » (Porto Rico) et avec le soutien

des médias locaux de « Zone Noire » (le groupe de presse Cisneros).

Le plan prévoyait la neutralisation des radars frontaliers ainsi que l'obtention du

soutien des chefs militaires de « Zone Noire ». Ce plan fut parfaitement

respecté : en mars 2002, les radars vénézuéliens proches de la frontière

colombienne furent rendus inopérants. Le général Melvin Lopez, alors chef de la

garnison de Caracas, affirme avoir figuré parmi les chefs militaires qu'il fallait

acheter et même avoir effectivement été contacté à l'époque par l'ambassadrice des

États-Unis. (D'après AIN, Agence cubaine d'information )

Retrospective

Après deux tentatives de coup d'État (février et novembre 1992) et deux ans de

prison, le lieutenant-colonel Hugo Chavez est élu démocratiquement président du

Venezuela le 6 décembre 1998. Populiste de gauche, il est soutenu par une coalition

extraparlementaire autour d'un programme de lutte contre la corruption et la pauvreté.

Dès son entrée en fonction, Hugo Chavez met en place un embryon de protection sociale

pour les plus déshérités (" Plan Bolivar 2000 ") et parvient à scolariser 4

millions d'enfants. S'appuyant sur une Assemblée nationale constituante [1] dominée à 90 % par ses partisans, il

propose à ratification une nouvelle constitution. Celle-ci est approuvée par

référendum, à la majorité de 71,2 % des votants (15 décembre 1999). Le pays devient

la " République bolivarienne du Venezuela ", le Sénat et

la Chambre fusionnent en une Assemblée unique, les pouvoirs présidentiels sont

renforcés.

|

|

| Hugo Chavez rend visite à Fidel Castro et accorde des tarifs

pétroliers préférentiels à Cuba (octobre 2000) |

En application de cette nouvelle constitution, des élections

présidentielle, législatives et régionales sont convoquées. Présentant un programme

de " révolution démocratique et pacifique ", Hugo Chavez

est massivement réélu pour six ans, renouvelables une fois, le 30 juillet 2000. Son

parti, le Mouvement pour la Vème République (MVR), obtient 98 sièges à l'Assemblée

nationale sur 165 et 12 présidences d'États régionaux sur 23.

En politique étrangère, Hugo Chavez défie les États-Unis d'Amérique en rendant

visite à Fidel Castro et en accordant des tarifs pétroliers préférentiels à Cuba

(octobre 2000), puis en rendant visite à Saddam Hussein et à Mouhammar El-Khadafi. Il

demande l'entrée du Venezuela dans le Mercosur (zone de libre-échange regroupant

l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay). Il préside le " Groupe des 77

" (pays en voie de développement) et dénonce le " néo-libéralisme

vénéneux ". Enfin, il qualifie les bombardements de civils en Afghanistan

" d'assassinats ", provoquant la fureur de Washington qui

rappelle son ambassadrice à Caracas (1er novembre 2001).

Surtout, Hugo Chavez ressuscite l'Organisation des pays exportateurs de pétrole

(OPEP) [2] , dont l'Arabie saoudite

et le Venezuela avaient été les principaux fondateurs, en 1960. Mettant à profit le

réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite et bénéficiant du soutien

actif du Mexique, il parvient à convaincre ses partenaires d'instaurer un mécanisme

d'ajustement des prix du brut. La discipline qu'il impose à la société nationale

Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) [3]

sert d'exemple et renforce l'efficacité du système. En dix-huit mois, le prix du brut

est multiplié par trois, provoquant à l'été 2000 la fureur des automobilistes

états-uniens et européens. En septembre 2000, le sommet du 40e anniversaire de l'OPEP,

réuni à Caracas, consacre la " ligne Chavez " et désigne

le ministre vénézuélien de l'énergie, Ali Rodriguez, comme nouveau secrétaire

général de l'organisation. Une situation difficilement tolérable pour les USA dont le

Venezuela est le 3e fournisseur énergétique.

Sur le plan économique intérieur, Hugo Chavez relève le salaire minimum et les

traitements des fonctionnaires de 20 % lors de son premier mandat (28 avril 2000). Après

la guerre d'Afghanistan et la baisse du prix du brut, il décrète une réforme agraire et

une reprise en main de Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) : d'une part il attribue

l'usufruit des terres improductives aux sans-abri au grand dam des grands propriétaires

et, d'autre part, il révoque sept dirigeants de PDVSA et en met douze autres à la

retraite anticipée (13 novembre 2001).

Aux USA, la " Matrice de l'attaque mondiale " [4] , adoptée par le président George W.

Bush, intègre le Venezuela parmi les quatre-vingts pays cibles des prochaines actions

secrètes de la CIA dans le cadre de la prétendue " Guerre au

terrorisme " (15 septembre 2001). Après les critiques des bombardements sur

l'Afghanistan et la reprise en main de PDVSA, les chancelleries bruissent d'une rumeur

selon laquelle la CIA aurait reçu ordre d'éliminer Chavez et de renverser son régime.

Le 10 décembre 2001, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) du

social-démocrate Carlos Ortega (liée à l'Action démocratique, parti de l'ancien

président Carlos Andres Perez), appelle à la grève générale avec le soutien de la

Fedecamaras [5] , principale

fédération patronale. Elle paralyse la production et le raffinage du pétrole,

provoquant d'importantes baisses des recettes de l'État.

Le 7 février 2002, un officier de l'armée de l'air peu connu, le colonel Pedro

Vincente Soto, prononce un discours à l'occasion d'une manifestation de 10 000 opposants.

Il qualifie le régime de " totalitaire " et Hugo Chavez de

" fasciste ". Il exige la démission du président pour

" sauver la démocratie ". Le colonel Soto est bientôt

rejoint par un capitaine de la Garde nationale, Pedro José Flores, et par quatre autres

officiers [6].

Face au déficit, Hugo Chavez annonce un plan

d'austérité et laisse chuter le bolivar de 19,7 %, le 12 février. L'opposition mobilise

200 000 manifestants quand le président Chavez fait descendre 1 500 000 partisans dans

les rues.

Le 9 avril 2002, la CTV et la Fedecamaras appellent à une

nouvelle grève générale. Annoncée pour une journée, elle est reconduite pour une

période illimitée et s'accompagne de manifestations de rue. 50 000 personnes défilent

à Caracas avec la bannière étoilée des USA. Les grévistes ne se contentent plus de

demander l'abrogation des réformes, ils brocardent le " communiste "

Hugo Chavez. Les chaînes de télévision privées, qui retransmettent un message du

président à la nation, coupent verticalement leurs images pour diffuser en parallèle

les déclarations présidentielles et la manifestation de l'opposition.

Le 11 avril, Carlos Ortega, président de la CTV, demande

la démission de Chavez et annonce que la manifestation, partie des quartiers chics vers

le centre ville, montera à l'assaut de Miraflores (le palais présidentiel). En réponse,

les chavistes mobilisent des partisans pour protéger la présidence. Dans la confusion,

quinze personnes sont tuées par balles, dont un journaliste, et trois cent cinquante sont

blessées [7]. Les chaînes de

télévision privées affirment que les chavistes ont tiré sur leurs opposants et

relaient des déclarations d'une dizaine d'officiers supérieurs qui accusent Hugo Chavez

d'avoir semé la haine et exigent sa démission. Réalisant que son gouvernement est

menacé, le président Chavez fait couper les émissions de Televen, Globovision,

Meridiano, Vale TV et CMT qui appellent plus ou moins explicitement à le renverser. Dans

une conférence de presse, le général de la Garde nationale et vice-ministre de la

sécurité intérieure, Luis Camacho Kairuz, annonce sa démission du gouvernement,

confirme que les chavistes ont tiré sur la foule, se joint à l'initiative du groupe

d'officiers supérieurs, et exige le départ du gouvernement. Le soir, le commandant

général de l'Armée de terre, le général Efrain Vasquez, se joint à la rébellion. Il

est suivi par le ministre des Finances, le général Francisco Uson.

Le 12 avril, les chaînes de télévision privées

reprennent leurs émissions. Elles retransmettent un message du chef des Forces armées,

le général Lucas Rincon : " Nous, membres de l'état-major

militaire, déplorons les lamentables événements survenus dans la capitale hier. Face à

de tels faits, nous avons demandé au président de la République de démissionner, ce

qu'il a accepté [8] (…) Nous mettons à partir de maintenant nos postes à disposition (…)

J'ai foi dans les Forces armées nationales ". Hugo Chavez est immédiatement

incarcéré au fort Tiuna. Quarante minutes plus tard, alors que l'article 233 de la

Constitution confie en principe l'intérim au vice-président Diosdado Cabello, c'est le

président du patronat Pedro Carmona qui annonce : " Il a été

décidé de former immédiatement un gouvernement de transition qu'il m'a été demandé

de diriger, suite à un consensus de forces tant dans la société civile vénézuélienne

que dans le commandement des Forces armées (…) La responsabilité qui m'a été

confiée est historique : je l'assume devant la nation ".

Dans leurs comptes rendus des événements, Associated

Press et Reuters présentent Chavez comme un ex-putschiste et omettent d'évoquer son

élection démocratique.

À Washington, le porte-parole de la Maison-Blanche, Ari Fleischer, déclare avec une

évidente satisfaction : " Ce que nous savons, c'est que les actions

encouragées par le gouvernement Chavez ont provoqué la crise (…) Les États-Unis

sont attristés en raison des victimes. Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec le

peuple vénézuélien et nous œuvrons avec toutes les forces démocratiques du

Venezuela pour restaurer les éléments essentiels de la démocratie " [9]. À Madrid, la présidence espagnole de

l'Union européenne apporte son soutien au coup d'État dans le sillage des USA :

" [L'Union européenne] fait confiance au gouvernement de transition pour respecter

les valeurs et les institutions démocratiques afin de régler la crise actuelle dans le

cadre de la concorde nationale et dans le respect des droits et libertés fondamentales

". Et Josep Piqué, ministre des Affaires étrangères espagnol, d'ajouter :

" Il n'y a pas de solution en dehors de la volonté populaire et du système

démocratique (…) [Hugo Chavez] comptait chaque jour moins de soutien institutionnel

et populaire ". Dans un communiqué commun publié à Washington, l'Espagne et les

États-Unis d'Amérique indiquent suivre les événements avec " beaucoup d'intérêt

et de préoccupation. [Ils] déclarent condamner les actes de violence mortelle et

transmettent leurs condoléances aux familles ; ils appellent à l'arrêt de la

violence et au retour au calme ; ils expriment leur souhait de voir la situation

exceptionnelle que traverse le Venezuela conduire le plus rapidement possible à une

normalisation démocratique complète " [10]. Toujours à Washington, le Fonds monétaire international - qui avait

limité au minimum ses relations avec le gouvernement Chavez - " espère que les

discussions continueront avec la nouvelle administration et se tient prêt à assister la

nouvelle administration de la manière dont elle le souhaite " [11].

Au contraire, la Russie et la France s'indignent. À

Paris, le porte-parole du Quai d'Orsay, François Rivasseau, dénonce " l'atteinte à l'ordre constitutionnel " [12].

Les dix-neuf États d'Amérique du Sud et des Caraïbes

formant le "Groupe de Rio" dénoncent le coup d'État. Les plus indépendants

s'étonnent que les États-Unis aient pu se féliciter du renversement d'un régime

démocratique alors que, le 11 septembre 2001 (au matin des attentats sur le sol US), le

général Colin Powell signait en grande pompe la Charte démocratique interaméricaine de

l'Organisation des États américains (OEA) [13].

À New York, où il vit en exil, l'ancien président

Carlos Andres Perez (79 ans) annonce son retour à Caracas pour garantir le " retour de la démocratie ".

Un gouvernement de transition

À Miraflores, le palais présidentiel, le nouveau

président n'est pas investi par les militaires putschistes, mais par un groupe de huit

personnalités influentes qui sortent de l'ombre. Il est composé de :

S. Exc. Mgr Ignacio Cardenal

(Opus Dei) S. Exc. Mgr Ignacio Cardenal

(Opus Dei)

Luis Enrique Ball (entreprises) Luis Enrique Ball (entreprises)

José Curiel (partis politiques) José Curiel (partis politiques)

Rocio Jigarro (associations) Rocio Jigarro (associations)

Miguel Angel Martinez (médias) Miguel Angel Martinez (médias)

Gouverneur Manuel Rosales

(gouvernements régionaux) Gouverneur Manuel Rosales

(gouvernements régionaux)

Alfredo Ramos (syndicats) Alfredo Ramos (syndicats)

Carlos Fernandez (patronat) Carlos Fernandez (patronat)

Ce groupe de conspirateurs promulgue un "Acte

constitutif" en onze points :

Article 1 : désigne Pedro

Carmona comme président ; Article 1 : désigne Pedro

Carmona comme président ;

Article 2 : substitue le

nom de République du Venezuela à celui de République bolivarienne du Venezuela ; Article 2 : substitue le

nom de République du Venezuela à celui de République bolivarienne du Venezuela ;

Article 3 : dissout

l'Assemblée nationale et convoque des élections législatives constituantes avant

décembre 2002 [pour réformer la constitution de 1999, adoptée sous la présidence

d'Hugo Chavez] ; Article 3 : dissout

l'Assemblée nationale et convoque des élections législatives constituantes avant

décembre 2002 [pour réformer la constitution de 1999, adoptée sous la présidence

d'Hugo Chavez] ;

Article 4 : crée un

Conseil d'État consultatif de 35 membres ; Article 4 : crée un

Conseil d'État consultatif de 35 membres ;

Article 5 : autorise le

président à coordonner la politique durant la transition ; Article 5 : autorise le

président à coordonner la politique durant la transition ;

Article 6 : convoque une

élection présidentielle avant un an ; Article 6 : convoque une

élection présidentielle avant un an ;

Article 7 : autorise le

président à dissoudre tous les pouvoirs publics nationaux, provinciaux et

municipaux ; Article 7 : autorise le

président à dissoudre tous les pouvoirs publics nationaux, provinciaux et

municipaux ;

Article 8 : destitue le

président et les membres du Tribunal Suprême de Justice ; Article 8 : destitue le

président et les membres du Tribunal Suprême de Justice ;

Article 9 : révoque les 49

décrets-lois de novembre 2001 [relatifs à la réforme agraire et à la reprise en main

de PDVSA] ; Article 9 : révoque les 49

décrets-lois de novembre 2001 [relatifs à la réforme agraire et à la reprise en main

de PDVSA] ;

Article 10 : maintient les

accords internationaux signés par le Venezuela ; Article 10 : maintient les

accords internationaux signés par le Venezuela ;

Article 11 : exige du

gouvernement de transition de rendre compte au prochain gouvernement élu. Article 11 : exige du

gouvernement de transition de rendre compte au prochain gouvernement élu.

Le nouveau gouvernement est composé de neuf

ministres :

Intérieur : général

Raphaël Damiani Intérieur : général

Raphaël Damiani

Relations extérieures :

José Rodriguez Iturbe (un double national états-unien/vénézuélien, membre numéraire

de l'Opus Dei) Relations extérieures :

José Rodriguez Iturbe (un double national états-unien/vénézuélien, membre numéraire

de l'Opus Dei)

Finances : Leopoldo

Martinez Finances : Leopoldo

Martinez

Agriculture : Raul de Armas Agriculture : Raul de Armas

Travail : César Augusto

Carvallo Travail : César Augusto

Carvallo

Plan : Leon Arismendi Plan : Leon Arismendi

Défense : vice-amiral

Hector Ramirez Perez Défense : vice-amiral

Hector Ramirez Perez

Santé : Rafael Arreaza Santé : Rafael Arreaza

Secrétariat à la

présidence : vice-amiral Jesus-Enrique Briceno-Garcia Secrétariat à la

présidence : vice-amiral Jesus-Enrique Briceno-Garcia

Dans son éditorial du soir, le New York Times commente : " La démocratie

vénézuélienne n'est plus menacée par une graine de dictateur [parce que] les

militaires sont intervenus et ont remis le pouvoir entre les mains d'un chef d'entreprise

respecté " [14].

Renversement de situation

Le nouveau pouvoir n'aura pas le temps de mettre quoi que

ce soit en œuvre. Alors que la police est en train d'arrêter les principaux leaders

chavistes, les sans-abri descendent des bidonvilles et convergent vers le centre ville.

Tandis que la révolution gronde, les télévisions privées continuent à diffuser des

programmes favorables aux putschistes et s'abstiennent d'informer leurs téléspectateurs

du renversement de situation. La foule exige de voir la lettre de démission d'Hugo Chavez

à laquelle elle refuse de croire. Elle scande " Chavez !

Liberté ! ". Sur les ondes d'Union Radio, le ministre du Secrétariat à la

présidence tente de la calmer en assurant que l'on ne peut montrer de lettre de Chavez

car celui-ci a démissionné verbalement. Le chef d'état-major de l'Armée de terre, le

général Efrain Vasquez refuse de faire tirer sur la foule. Il consulte ses officiers et

adresse un ultimatum en douze points à Pedro Carmona. L'Armée de terre ne défendra le

nouveau gouvernement que si celui-ci rétablit immédiatement les institutions

démocratiquement élues. Pedro Carmona comprend que la participation de quelques

officiers supérieurs au coup d'État n'a pas entaché le soutien des armées à Hugo

Chavez. Il abandonne la partie et fuit Miraflores pour se réfugier au fort Tiuna, tandis

que les chavistes - conduits par l'ex-président de l'Assemblée nationale et divers

ex-ministres - investissent le palais présidentiel. La Garde nationale se rallie au

Peuple et à ses élus. Le chaos règne dans la capitale où se multiplie scènes

d'émeutes et de pillages. Le vice-président Diosdado Cabello réapparaît et rétablit

la légalité constitutionnelle. Il réunit un Conseil des ministres. Le président Hugo

Chavez, incarcéré à l'île d'Orchila, est libéré et rentre triomphalement en

hélicoptère à Caracas.

Une foule assiège fort Tiuna pour empêcher Pedro Carmona

de s'échapper. Dans la capitale, des émeutiers attaquent les studios de Radio Caracas

Televisi, accusée d'avoir fait le jeu des fascistes, tandis que la foule massée devant

Miraflores accueille Hugo Chavez au cri de " Nous t'aimons

".

Le lendemain, 14 avril, le président Hugo Chavez Frias

s'adresse à la nation dans une longue intervention télévisée sous le portrait de Simon

Bolivar, libérateur de l'Amérique latine. Le leader populiste assure qu'il n'y aura pas

de " chasse aux sorcières " et appelle à l'unité

nationale. Il convoque une " table ronde pour le dialogue national ".

Des télégrammes de félicitations affluent des chancelleries, d'Irak, du Brésil,

d'Iran, du Qatar, de Cuba etc. À Washington, où l'administration Bush est mauvaise

joueuse, Condoleezza Rice déclare : " J'espère qu'Hugo Chavez

comprendra le message que son peuple lui a envoyé, que sa politique ne marche pas pour le

peuple vénézuélien (…) Il doit respecter les processus constitutionnels (…)

J'espère que M. Chavez est conscient que le monde entier le regarde et que c'est

l'occasion pour lui de redresser son bateau, qui allait vraiment dans la mauvaise

direction depuis un certain temps " [15]. Ainsi, les USA qui n'ont pas bronché lorsqu'un coup d'État venait

de renverser Hugo Chavez - pourtant démocratiquement élu - lui font la leçon lorsqu'il

est rétabli dans ses fonctions pour qu'il " respecte les processus

constitutionnels " !

Révélations sur un complot

Lorsque Pedro Carmona annonce à la radio qu'il se retire

et prend sur lui toute la responsabilité de ces folles journées, il assure avoir agi

" sans préméditation, ni conspiration ". Pourtant, lors du

retour d'Hugo Chavez, le vice-président Disdado Cabello montre à la presse une écharpe

de cérémonie présidentielle laissée sur place par les putschistes. Elle porte la

marque d'un fabricant madrilène. Selon les chavistes, elle attesterait que le coup

d'État n'était pas une réponse aux débordements du 11 avril, mais avait été

prémédité. Cette seconde version des événements ne tarda pas à être confirmée par

les révélations de la presse internationale.

On sait aujourd'hui que la décision de renverser Hugo

Chavez était incluse dans la " Matrice de l'attaque mondiale

" élaborée par George Tenet (directeur de la CIA) et avalisée par le président

George W. Bush le 15 septembre 2001. Les modalités de cette opération n'avaient été

fixées que plus tard. La CIA avait envisagé aussi bien un coup d'État qu'un assassinat

politique. Quoi qu'il en soit, le passage à l'acte aurait été brusquement avancé

après que l'Iran et l'Irak eurent appelé l'OPEP à imposer un embargo pétrolier à tous

les pays soutenant l'action du gouvernement Sharon dans les territoires occupés

(Opération Remparts). En organisant un coup d'État à Caracas, les USA faisaient d'une

pierre deux coups : ils liquidaient Hugo Chavez et ils paralysaient l'OPEP, dont le

Venezuela assure le secrétariat général [16].

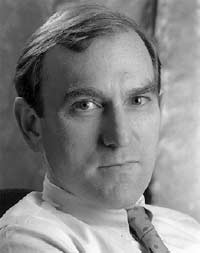

La planification des opérations a été supervisée au

Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche par Elliott Abrams [17] (photographie ci-contre).Proche du Dr

Henry Kissinger et ancien sous-secrétaire d'État sous les administrations Nixon et

Reagan, M. Abrams avait été interdit d'accès au Congrès des États-Unis, en 1987,

après qu'il eut menti devant une commission d'enquête parlementaire pour masquer son

rôle essentiel dans l'Irangate et la perpétration de massacres au Salvador [18]. Elliot Abrams a également été

impliqué dans les trafics de drogues organisés par l'État américain pour financer les

Contras nicaraguayens [19].

|

|

|

| Elliott Abrams |

Otto Reich |

Frank

Carlucci (ancien directeur adjoint de la CIA, actuel président du Carlyle Group et gestionnaire

du portefeuille de la famille Ben Laden |

Au cours des dernières années, en sa qualité de

président du Centre d'éthique et de politique public [20] (sic) Elliott Abrams avait été recasé à la

présidence de la Commission pour la liberté religieuse dans le monde (USCIRF [21]) où il avait coordonné les attaques

dans les institutions internationales contre la laïcité française [22]. Parallèlement, il a animé le Media

Center Research [23] dont

l'objectif est de nettoyer les médias de tout ce qui offense sa conception des valeurs

américaines. Cet intégriste, spécialiste des " coups tordus ", a été

discrètement intégré à la nouvelle administration avec le titre de directeur pour la

Démocratie, les Droits de l'homme et les Opérations internationales (sic) au Conseil

national de sécurité [24].

Elliott Abrams s'est appuyé sur Otto Reich,

sous-secrétaire d'État pour l'hémisphère occidental [25] (photographie ci-contre). Personnage très

controversé [26], Otto Reich fut

le lobbyiste grassement payé de la famille Bacardi [27], l'inspirateur permanent de la politique états-unienne

anti-castriste et l'artisan de la loi Helms-Burton définissant l'embargo. Impliqué comme

Elliott Abrams et Colin Powell dans l'Irangate, Otto Reich était à l'époque responsable

du service de propagande du département d'État et obéissait, lui aussi, directement au

colonel Oliver North. En violation des lois américaines, il utilisa les fonds alloués

par le Congrès à la propagande US à l'étranger pour corrompre des journalistes

états-uniens et intoxiquer ses concitoyens [28]. Reich fut également ambassadeur au Venezuela, puis expert auprès

d'un think tank conservateur, le Centre des études internationales et stratégiques

(CSIS) [29].

Pour financer les mouvements de protestation, Abrams et

Reich ont eu recours à divers faux nez de la CIA, principalement le National Endowment for Democracy

(NED) [30]. Crée en 1983 par

Ronald Reagan, le NED était alors administré par le Dr Henry Kissinger et le président

du syndicat AFL-CIO Lane Kirkland. Il est aujourd'hui présidé par Carl Gersham, et

notamment administré par le général Wesley Clark (ex-suprême commandeur de l'OTAN

durant la guerre du Kosovo) et par l'inévitable Frank Carlucci (ancien

directeur adjoint de la CIA, actuel président du Carlyle Group et gestionnaire

du portefeuille de la famille Ben Laden [31]) (photographie ci-contre).

Pour mener à bien cette opération, le NED a dépensé

près de deux millions de dollars au Venezuela [32]. Il a mobilisé ses quatre filiales, l'International Republican

Institute (IRI [33]), le National

Democratic Institute for International Affairs (NDIIA), un troisième organisme créé

avec les Chambres de commerce US : le Center for International Private Entreprise

(CIPE [34]), et sur un quatrième

organisme, créé en commun avec le syndicat états-unien AFL-CIO, l'American Center for

International Labor Solidarity (ACILS [35]

dit " Solidarity Center " [36])

Abrams et Reich ont reçu ensemble de nombreuses

personnalités vénézuéliennes à Washington dans les semaines qui précédèrent le

coup d'État, notamment Elias Santana (Queremos Eligir) et le syndicaliste Carlos Ortega

(CTV). Les déplacements ont été financés par l'IRI. Des fonds ont été versés par

l'ACILS-Solidarity Center au syndicat ouvrier vénézuélien CTV, tandis que le CIPE

finançait le syndicat patronal Fedecamaras.

Le choix de Pedro Carmona comme président du gouvernement

de transition a été opéré en concertation avec la famille de l'ex-président Rafael

Caldera (Opus Dei) [37] et le

magnat latino-américaine, Gustavo Cisneros (56ème fortune du monde, selon le classement

Forbes 2002, avec 5 milliardsde dollars).Ce dernier est un ami personnel de Felipe

Gonzales (ancien Premier ministre socialiste espagnol) et de George Bushpère (ancien

patron de la CIA, puis président des USA), qu'il aime inviter à des parties de pêches.

Cisneros est aussi le concessionnaire de Coca-Cola en Amérique du Sud, une couverture

souvent utilisée par les agents du stay-behind [38]. Le profil sans grand caractère de Carmona devait permettre à

Cisneros de gouverner tout en restant dans l'ombre.

Une opération de manipulation des médias a été montée

par Abrams et Reich et facilitée par Cisneros qui possède notamment AOL Latin America,

DIRECT TV Latin America (trois cents chaînes de radio et télévision dans vingt-huit

pays) et Univision (la chaîne hispanophone des USA). Pendant le coup d'État, les médias

ont diffusé des informations mensongères selon lesquelles Hugo Chavez aurait donné

l'ordre de tirer sur ses opposants. En réalité, les victimes ont été assassinées par

des policiers de la ville de Caracas, formés aux États-Unis par une unité du FBI. Otto

Reich a reconnu avoir été en contact fréquent avec Gustavo Cisneros pendant les

événements [39].

Au sujet de la manipulation des médias internationaux, la

lettre spécialisée Intelligence remarque que les deux agences

anglo-saxonnes Reuters et Associated Press ont diffusé chacune des dépêches

contradictoires et des éléments invérifiables éloignés de la réalité [40].

Le choix des officiers putschistes a été opéré par

Otto Reich, qui se trouve être administrateur [41] du Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC [42]) de Fort Benning, précédemment connu

sous le nom d'École des Amériques. Cette école offre une formation aux militaires

latino-américains et sert au recrutement des agents stay-behind [43] dans cette région. Elle a été

partiellement réformée par le président Clinton, bien après que l'opinion publique ait

pris conscience qu'elle avait formé pendant des décennies les juntes latino-américaines

et qu'elle avait prodigué des cours de torture [44].

Pour préparer l'opinion publique autant que pour ouvrir

la possibilité d'une intervention militaire directe des États-Unis, 200 000 $ ont été

versés sur des comptes bancaires à Miami à l'amiral Carlos Molina et au colonel Pedro

Soto. Les deux hommes ont exigé la démission du président Chavez et l'ont accusé de

soutenir la guérilla des FARC en Colombie [45] ; une accusation qui permettait d'inclure le renversement de

Chavez dans les objectifs de la " Guerre au terrorisme ".

Le 16 avril, le porte-parole de la Maison-Blanche, Ari

Fleischer, déclarait lui-même que " Les États-Unis ont eu des contacts avec un

large éventail de Vénézuéliens ces derniers mois, y compris des représentants des

organisations patronales (…) et notre message a toujours été le même. C'est aux

Vénézuéliens qu'il appartient de résoudre la situation au Venezuela pacifiquement,

démocratiquement et constitutionnellement, et nous avons explicitement dit aux dirigeants

de l'opposition que les États-Unis n'apporteraient pas leur soutien à un coup d'État

".

De son côté, la porte-parole du Pentagone, Victoria

Clarke, a déclaré " Je peux dire catégoriquement que nous avons quelqu'un de notre

département politique [le sous-secrétaire adjoint à la Défense, Roger

Pardo-Maurer [46] ] qui a

rencontré récemment [le 18 décembre 2001] le chef d'état major [le général Lucas

Romero Rincon], et qu'il a dit très, très clairement que les États-Unis avaient

l'intention de soutenir la démocratie, les Droits de l'homme, et que nous ne soutenons

d'aucune façon quelque coup d'État ou activité inconstitutionnelle que ce soit ".

En réalité, loin de dissuader les putschistes, les

autorités américaines leur ont apporté un soutien opérationnel. Sur place, ils ont

été conseillés par l'attaché militaire de l'ambassade états-unienne à Caracas, le

lieutenant-colonel James Rogers [47].

Ils disposaient en outre de l'appui logistique des services de renseignement de l'US

Navy [48] .

Des conseils furent prodigués par téléphone par Otto

Reich et sur place par l'ambassadeur Shapiro à Pedro Carmona, au fur et à mesure des

événements autant que pour les premières décisions du gouvernement de

transition [49].

Les putschistes auraient également bénéficié des conseils d'un cabinet privé, le

Phoenix Consulting Group [50],

employant d'anciens agents de la CIA.

Après l'échec du coup d'État, les services

états-uniens ont organisé la fuite des putschistes. Plusieurs d'entre eux ont été

accueillis à Miami par le marchand d'armes Isaac Pérez Recao [51].

Il est peu probable que l'administration Bush accepte sa

défaite et une nouvelle tentative de pronunciamento pourrait avoir

lieu ce week-end [52].

Thierry Meyssan, Journaliste et écrivain, président du Réseau Voltaire

|