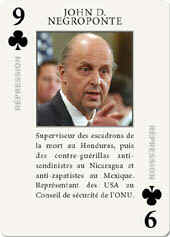

L'opération « Liberté en Irak » est terminée: John Negroponte bientôt à Bagdad

Pour rétablir l'ordre en Irak, Washington a fait appel au meilleur

spécialiste de la contre-insurrection : John Negroponte. Celui-ci, formé lors des

guerres du Viêt-Nam et du Cambodge, dirigea personnellement les escadrons de la mort en

Amérique centrale et finança les Contras du Nicaragua en organisant un trafic de

cocaïne vers les États-Unis. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, George W. Bush

l'avait réhabilité en le nommant ambassadeur à l'ONU. À ce poste, il conduisit des

campagnes de diffamation contre Hans Blix et mit en place un espionnage généralisé des

membres du Conseil de sécurité. Il succédera bientôt à L. Paul Bremer III.

George W. Bush a annoncé, le 19 avril 2004, la nomination

de John Negroponte comme ambassadeur en Irak, dans la perspective du transfert de

souveraineté prévu fin juin. Il remplacera donc rapidement le gouverneur L. Paul Bremer

III, qui face à la résistance, n'est plus l'homme de la situation.

George W. Bush et John Negroponte

lors de la déclaration d'intention

de nomination, le 19 avril.

|

Dans une brève allocution exceptionnellement prononcée dans le Bureau ovale, le

président a déclaré : « Je suis à l'aise en lui demandant

de servir dans une affectation difficile. Il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'il

puisse le faire. Il n'y a pas de doute dans mon esprit qu'il fera du bon travail. Et il

n'y a pas de doute dans mon esprit que l'Irak sera libre, démocratique et en paix ».

Des mots qui, compte tenu de la personnalité et des méthodes du nouvel ambassadeur

apparaissent comme l'annonce cynique du sort réservé aux Irakiens : George W. Bush

a choisi de faire appel au meilleur spécialiste actuel de la « guerre

de basse intensité ». Il a choisi un homme capable d'écarter l'ONU et de faire

régner la terreur.

John Negroponte naît en 1939 d'un père

gréco-états-unien magnat du transport maritime. Il obtient un diplôme à Yale et entre

au Foreign Service en 1960. À partir de 1964, il est stationné en tant qu'officier

chargé des affaires politiques au Sud-Viêt-Nam, où sévit une police politique

particulièrement violente et corrompue, puis au Cambodge, où d'importantes campagnes de

bombardements sont entreprises le long de la piste Hô-Chi-Minh qui sert à acheminer du

matériel militaire à la résistance Nord-vietnamienne. On estime le résultat de ces

campagnes plus ou moins officielles à plusieurs centaines de milliers de morts, ainsi que

de nombreux villages d'ethnies minoritaires pulvérisés dont certains n'étaient pas

même précisément répertoriés sur les cartes d'état-major. De 1971 à 1973, il est

officier responsable du Viêt-Nam au Conseil national de sécurité (NSC) sous les ordres

d'Henry Kissinger. Il travaille à nouveau au NSC sous l'autorité du général Colin L.

Powell de 1987 à 1989 en tant qu'assistant délégué du président pour les questions de

sécurité nationale, avant d'être nommé ambassadeur au Mexique où il se maintiendra

jusqu'en 1993. Il y dirige les services de renseignement états-uniens dans la guerre

menée contre les rebelles zapatistes du Chiapas [1]. Il est ambassadeur aux Philippines, de 1993 à 1997, c'est-à-dire

pendant le mandat du général Fidel Ramos, puis passe dans le privé en qualité de

vice-président pour les marchés mondiaux de McGraw-Hill, une firme qui établit les

indices boursiers états-uniens. Cependant, il ne quitte pas les services secrets pendant

cette période : il préside alors la French-American Foundation qui « forme » des hommes politiques et journalistes français et finance

des travaux universitaires. À ce titre, il dispose même d'un bureau à l'École des hautes

études en sciences sociales (EHESS) à Paris. Alors que son nom est associé à de

nombreuses irrégularités et aux pires exactions, il rentre par la grande porte à

Washington, en 2001, lorsque George W. Bush le nomme ambassadeur aux Nations Unies,

malgré les protestations internationales.

Si les crimes de guerre auxquels il a été associé au

Viêt-Nam et au Cambodge ont pu être décidés par ses supérieurs, il porte l'entière

responsabilité de ceux qui ont été commis sous son autorité directe lorsqu'il était

ambassadeur au Honduras, de 1981 à 1985,

Alors que l'administration Carter avait choisi de ne plus soutenir les dictatures

anti-communistes d'Amérique latine et de ne pas réagir au renversement de Somoza par les

sandinistes nicaraguayens, l'administration Reagan décida de reprendre le combat par tous

les moyens. Cette décision était d'autant plus difficile à mettre en œuvre que les

populations de cette région, confrontées à de dures conditions sociales, soutenaient

spontanément les formations marxistes. Elle était aussi difficile à « vendre » à l'opinion publique états-unienne qui, atteinte par le

syndrome du Viêt-Nam proscrivait toute intervention militaire directe. C'est pourquoi,

l'administration Reagan eut recours à deux méthodes : privilégier la guerre de

basse intensité, c'est-à-dire la guerre contre les civils, et ne conduire d'opération

militaire que par groupes armés interposés, qu'il s'agisse de milices ou de mercenaires.

Dès novembre 1981, la décision est prise de soutenir par des opérations secrètes et

des livraisons d'armes les contre-révolutionnaires nicaraguayens, ou Contras. Ce

processus est renforcé lorsque, en 1982, la révolution menace de s'étendre au Salvador

voisin. Negroponte convertit alors le Honduras en base arrière pour l'entraînement et la

logistique des opérations militaires conduites dans toute la région. Il utilise d'abord

ses aéroports, puis installe une base militaire permanente [2]. Il supervise une augmentation massive de l'aide militaire

au Honduras, qui passe de 4 millions à 77,4 millions de dollars en quatre ans.

En 1984, il veille personnellement à l'approvisionnement en armes du régime. Pour cela,

il contourne l'embargo du Congrès en s'appuyant sur deux mercenaires, Thomas Posey et

Dana Parker. Cette opération sera dévoilée neuf mois plus tard, mais le gouvernement

Reagan ne cessera de nier toute implication. De même, des documents attestent que

Negroponte et George Bush senior, alors vice-président, avaient mis en place un système

de transfert d'argent pour les Contras via le gouvernement du Honduras.

Jusqu'à la fin des années 80, l'armée hondurienne se

livrera à une répression systématique à l'encontre des réfugiés politiques

traversant la frontière depuis le Salvador et de l'opposition interne. Negroponte

travaille alors en étroite collaboration avec le général Gustavo Alvarez Martinez, chef

des forces armées du pays, pour envoyer des soldats honduriens suivre une formation à la

guerre psychologique, au sabotage et aux méthodes d'interrogatoire incluant la torture,

à l'École des Amériques. Cette dernière, basée à Fort Benning dans l'État de

Géorgie, a été réformée et renommée par Bill Clinton en Institut de l'Hémisphère

Ouest pour la Coopération en matière de Sécurité (IOOCS). Les démocrates et des

groupes religieux espéraient sa fermeture après al révélation de ses activités et de

celle de ses élèves comme Manuel Noriega et Omar Torrijos du Panama, ou encore Leopoldo

Galtieri et Roberto Viola d'Argentine [3].

School of Americas,

Fort Benning

|

Les manuels d'interrogatoire utilisés en Amérique Latine par la CIA ont été

déclassifiés en 1997 [4].

Préconisant le recours à la torture psychologique en premier lieu, puis la torture

physique si nécessaire, ces derniers laissent entrevoir les méthodes enseignées par la

CIA au Bataillon 316 et autres forces répressives. Le Baltimore Sun

rapportait dans une série d'articles en 1995 que pour la seule année 1982 la presse

hondurienne faisait état de 318 affaires de meurtres et enlèvements [5].

Faute d'accord du Congrès, les activités de la CIA pour

l'entraînement des forces spéciales et paramilitaires au Honduras étaient financées

par la vente d'armes à l'Iran et la vente de cocaïne, particulièrement dans les milieux

populaires aux États-Unis. On peut ainsi corréler l'augmentation phénoménale de la

consommation de drogues durant les années 80 avec l'intensité des opérations spéciales

de la CIA en Amérique du Sud. Les faits ont été relatés, en 1995, par le journaliste

Gary Webb pour le San Jose Mercury News. Il a établi un lien direct

entre l'introduction du crack en Californie et les activités des Contras. Toutefois deux

journalistes d'Associated Press, Robert Parry et Brian Barger, avaient déjà tenté de

braquer les projecteurs sur le phénomène dès 1985, en signalant que trois groupes de

Contras s'étaient « impliqués dans le trafic de cocaïne, en

partie pour financer leur guerre contre le Nicaragua ». Mais l'administration

Reagan parvint à étouffer le scandale en lançant une campagne de dénigrement des deux

journalistes et de mise sous silence de tout compte-rendu des liens entre les Contras, le

trafic de drogue et l'ingérence états-unienne en Amérique Latine.

En février 2000, le gouvernement du Honduras annonçait

le début des réparations financières, à hauteur de 2,1 millions de dollars dans un

premier temps, aux familles de 19 des 184 victimes identifiées du Bataillon 316.

La complicité active ou passive à des crimes de

répression politique, et les efforts visant à en cacher la réalité, sont des gages de

promotion dans le monde des néo-conservateurs. Ainsi Thomas Pickering, qui était

ambassadeur au Salvador quand Negroponte était en poste au Honduras, s'est évertué à

diffuser de fausses informations sur les crimes commis par les forces militaires et

paramilitaires contre les mouvements salvadoriens qui dénonçaient la présence de bases

d'entraînement des Contras dans le pays. Il fut également nommé ambassadeur

États-unien auprès des Nations unies en 1989.

John Negroponte n'a jamais admis avoir joué un rôle

actif dans la répression militaire du Honduras au début des années 80 et se justifie en

expliquant qu'il n'avait guère le choix compte tenu des réalités politiques. Lorsqu'il

a été nommé ambassadeur à l'ONU, en 2001, plusieurs anciens membres du Bataillon 316

ont été discrètement exfiltrés, pour éviter qu'ils ne soient appelés à témoigner

contre lui. Le général Discua, créateur du Bataillon 316 et un temps ambassadeur du

Honduras à l'ONU, dont le visa avait été annulé, s'était alors vengé en confirmant

publiquement le soutien des États-Unis aux opérations de ses escadrons de la mort et le

rôle exact de Negroponte [6].

À l'ONU, l'honorable ambassadeur s'est illustré en

conduisant une campagne de dénigrement des inspecteurs en désarmement, et plus

particulièrement d'Hans Blix. Il a de la sorte réussi à monter la fable des armes de

destruction massives irakiennes et à donner une apparence de justification à l'invasion

de l'Irak. Pour manipuler le secrétaire général et le Conseil de sécurité il a eu

recours à un arsenal sophistiqué d'interception des communications

diplomatiques et d'espionnage.

À n'en pas douter, c'est en raison de ses états de

service que John Negroponte a été nommé à Bagdad. Il n'y vient pas pour garantir le

transfert de la souveraineté, mais pour empêcher l'ONU de se mêler du conflit et mener

la répression par la terreur, selon les méthodes sales dont il est devenu le maître.

Arthur Lepic

Transmis par Réseau Voltaire |